胡允恭,又名胡克波、胡萍舟、胡芸森,生于1902年,安徽省寿县人。1923年在上海大学读书时加入中国共产主义青年团,同年冬加入中国共产党。1925年秋任广州青年军人联合会会刊主编、国民革命军十二师三十五团政治指导员,1926年参加北伐战争。1929年秋被中共中央军委派驻烟台,任军事特派员,统一领导烟台的党组织,为中共烟台军事、地方、警察三个特支的总负责人。1930年3月,因其身份暴露而撤离烟台。后任中共青岛市委宣传部部长、中共济南市委书记、中共山东省委书记等职。1933年参加了第十九路军在闵反蒋,后奔香港、日本。1936年在福建与中共地下党组织重新取得联系,继续从事党的地下工作。1947年赴台湾开辟党的工作,参加过台湾著名的“二.二八”起义。建国初期,曾任福建师范学院院长,1952年任南京大学历史系教授。现已去世。

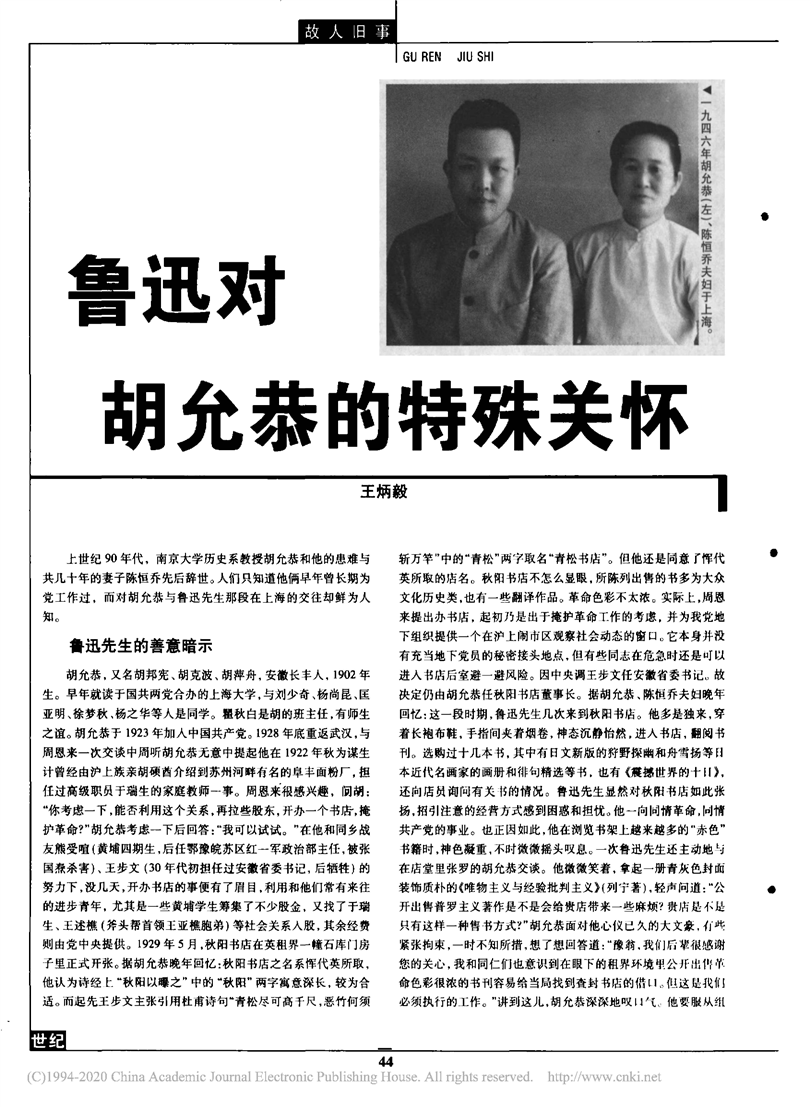

上世纪90年代, 南京大学历史系教授胡允恭和他患难与共几十年的妻子陈恒乔先后辞世。人们只知道他俩早年曾长期为党工作过, 然而对这对革命夫妇在地下斗争中的惊险曲折、颇具传奇色彩的革命经历却知之甚少, 而且特别鲜为人知的是胡允恭与鲁迅先生在上海的交往。。。。。

鲁迅曾几次光顾秋阳书店

1929年春, 蒋桂战争以蒋介石一方胜利而告结束, 桂系势力退出湖北。在武汉从事地下斗争的胡允恭奉党中央指示带领被我党通过各种关系营救出狱的陈恒乔、彭守道(即后来担任过新四军第四师师长的彭雪枫)、郝道述、唐嵩、贺果等10位共产党员分批乘轮船来到大上海,学习党的六次代表大会文件, 等候重新分配工作。在此期间, 中央军委书记周恩来和恽代英分别与胡允恭等同志谈过话。

说起来, 周恩来与胡允恭的关系较熟, 且曾领导过他。胡允恭又名胡邦宪、胡克波、胡萍舟, 安徽长丰人, 1900年生。早年就读于国共两党合办的上海大学, 与刘少奇、杨尚昆、匡亚明、徐梦秋、杨之华等人是同学。瞿秋白是胡的班主任, 有师生之谊。胡允恭于1923年加入中国共产党, 一年后奉派去时为大革命策源地的广州, 被党组织分派在黄埔军校校本部任办公秘书, 同时兼任我党主办的《青年军人联合会》会刊记者。他在周恩来直接领导下开展工作, 与军校内我党骨干陈赓、蒋先云、许继慎等同志的关系密切。

北伐战争中, 胡允恭在张发奎部第四军担任缪培南团的指导员,还担任过第三十五军(军长何键)政治部代主任。北伐军收复武汉三镇后, 胡允恭因左足负伤, 住进汉口教会医院, 伤愈后不方便行动。经当时的前委书记聂荣臻安排, 改而从事党的政治工作, 办过刊物。1927年夏,“宁汉合流”, 胡允恭改而搞地下斗争, 一度潜回安徽家乡与许光达、孙一中等同志搞过兵运工作。1928年底重返武汉, 在“白色恐怖”下坚持地下斗争。

周恩来在一次交谈中听胡允恭无意中提起他在1922年秋为谋生计, 曾经由沪上族亲胡硕酋介绍到苏州河畔有名的阜丰面粉厂担任过高级职员于瑞生的家庭教师。周恩来很感兴趣, 认为这一社会关系可充分利用起来。因为阜丰面粉厂系清末皖籍权贵孙毓崎家族所开办,厂里皖籍人士多。他们与沪上许多皖籍人士又有广泛联系。

周恩来问胡:“你考虑一下, 能否利用这个关系, 再拉些股东, 开办一个书店, 掩护革命?”胡允恭考虑一下后回答:“我可以试试。”在他和同乡战友熊受喧(黄埔四期生, 后任鄂豫皖苏区红一军政治部主任, 被张国焘杀害)、王步文(30年代初担任过安徽省委书记, 后牺牲)的努力下, 没几天开办书店的事便有了眉目。他和常有来往的进步青年, 尤其是一些黄埔学生筹集了不少股金, 又找了于瑞生、王述樵(斧头帮首领王亚樵的胞弟)等社会关系入股, 其余经费则由党中央提供。1929年5月, 秋阳书店正式开张,这是在南成都路西藏路口租的一幢石库门的房子, 略作装修, 作为书店营业部, 大方而朴素。

胡允恭、王步文、熊受喧等人都担任过地下工作, 不便任专职, 后商定由还未分配工作的王逸常(湖北人,黄埔一期生)担任经理, 主持书店日常工作, 负责印刷、销售书籍等具体事务, 并招收了几名较可靠的雇员。据胡允恭晚年回忆: 秋阳书店之名系恽代英所取, 他认为诗经上“秋阳以曝之”中的“秋阳”二字寓意深长, 较为合适。而起先王步文主张引用杜甫诗句“青松尽可高千尺, 恶竹何须斩万竿”中的“青松”二字取名“青松书店”。但最终还是选定了恽代英所取的店名。起初秋阳书店不怎么显眼, 所陈列出售的书多为大众文化历史类, 也有一些翻译作品, 革命色彩不太浓。

实际上, 周恩来提出办书店, 起初乃是出于掩护革命工作的考虑,并为我党地下组织提供一个在沪上闹市区观察社会动态的窗口。它本身并没有充当地下党员的秘密接头地点, 但有些同志在危急时还是可以进入书店后室避一避风险。为向所有股东作交代, 中央拟让胡允恭出任董事会的董事长, 但因当年秋天, 周恩来即指示胡允恭以中央军委特派员名义, 带领彭守道、贺果、陈恒乔、张霖之(60年代任中央煤炭工业部长、中央候补委员, 后在文革中被迫害致死)等十几位共产党员赴山东烟台, 做主动请求我党提供帮助以对抗韩复榘的小军阀刘珍年部的兵运及统战工作。

胡允恭离开了上海, 秋阳书店的董事长之职即由王步文担任。1930年初, 刘珍年政治上转向反共。胡允恭和多数身份已半公开的同志只得返回上海, 担任江苏军委会秘书(当时省委书记为罗迈, 即李维汉同志)。因中央调王步文任安徽省委书记, 故决定仍由胡允恭任秋阳书店的董事长。

当时, 书店已开始按中央指示,有计划地出版发行进步书刊, 宣传马列主义, 唤起民众。书店第一本印刷发行的书是美国作家约翰·李德介绍伟大十月革命的《震撼世界的十日》,还印刷发行了几本革命书籍, 并筹划出版了四大卷的《红军战史》。书店已成为党的秘密国际通信机关, 苏联提供给我党的活动经费, 其中有一部分就是通过订书的名义汇来的。秋阳书店还公开出售苏联地图册、高尔基、西蒙诺夫等作家的代表作。应当说,这与当时担任中央主要领导的李立三推行的“左”倾路线有密切关系。周恩来等同志也认为这么做未必很合适, 但又得执行中央指示。

据胡允恭、陈恒乔夫妇晚年回忆: 这一段时期, 鲁迅先生几次来到秋阳书店。他多是独来, 穿着长袍布鞋, 手指间夹着烟卷, 神态沉静怡然, 他选购过十几本书, 其中有日文新版的《狩野探幽》、名画家的画册、也有《震撼世界的十日》。还向店员询问有关书的情况。鲁迅先生显然对秋阳书店如此张扬的经营方式感到困惑和担忧。他一向同情革命, 同情共产党的事业, 也正因如此, 他在浏览书架上越来越多的“赤色”书籍时, 神色凝重, 不时微微摇头叹息。

一次, 鲁迅先生还主动地与在店堂里张罗的胡允恭交谈。他微微笑着, 拿起一册青灰色封面、装饰质朴的《唯物主义与经验批判主义》(列宁著), 轻声问道:“公开出售普罗主义著作是不是会给贵店带来一些麻烦?贵店是不是只有这样一种售书方式? ”

胡允恭面对他心仪已久的大文豪, 有些紧张拘束, 一时不知所措, 想了想回答道:“豫翁, 我们后辈很感谢您的关心, 我和同仁们也意识到在眼下的租界环境里公开出售革命色彩很浓的书刊, 容易给当局找到查封书店的借口。但这是我们必须执行的工作。”讲到这儿, 胡允恭深深地叹口气, 他要服从组织观念啊。

鲁迅先生眉头紧锁, 清癯的脸上淡淡的微笑凝固了, 眼神却格外亲切柔和。他接过胡允恭递上的一支香烟, 点上火, 吐出一个个烟圈儿, 又打量了胡允恭一眼, 那眼神仿佛是告诉这位残疾在身的青年革命者要多多小心保重!

临离开秋阳书店前, 他的目光又一次在书店内扫过, 而后缓步走出店门上了一辆黄包车。

鲁迅的担忧和预感很快就应验了。敌特己注意到这个书店, 不久之后, 由于几次到过秋阳书店并在店里暂住过的张国澍( 张国焘的胞弟,从苏联回国后曾任江西省委书记)被捕叛变, 胡允恭、王逸常等人先后被英帝巡捕房警探逮捕。书店里的部分党内文件虽及时转移或已销毁, 但上万册书籍刊物均遭查封, 这是一次重大损失。

胡允恭的困境受到鲁迅关注

在那次逮捕行动中, 胡允恭未被引渡到淞沪警备司令部。由于我党组织设法营救, 在被租界当局关押近2个月后, 他由已当上阜丰面粉厂厂长的族亲胡岐山保释出牢房,重又获得自由。当然胡岐山为疏通关节, 花了不少钱。胡允恭出来后,党组织认为他被捕过, 在捕房里打有手印, 不宜再回原单位工作, 而秋阳书店被破坏后也未再恢复起来。1930年7月, 党中央派他到青岛工作, 担任中共山东省委书记, 他的妻子陈恒乔则担任其秘书。不久, 中央决定将山东省委从青岛迁往济南,陈恒乔担任市委组织部长兼丈夫胡允恭的秘书。两人在韩复榘残酷统治的“白色恐怖”环境里坚持斗争,出生入死、危机四伏。

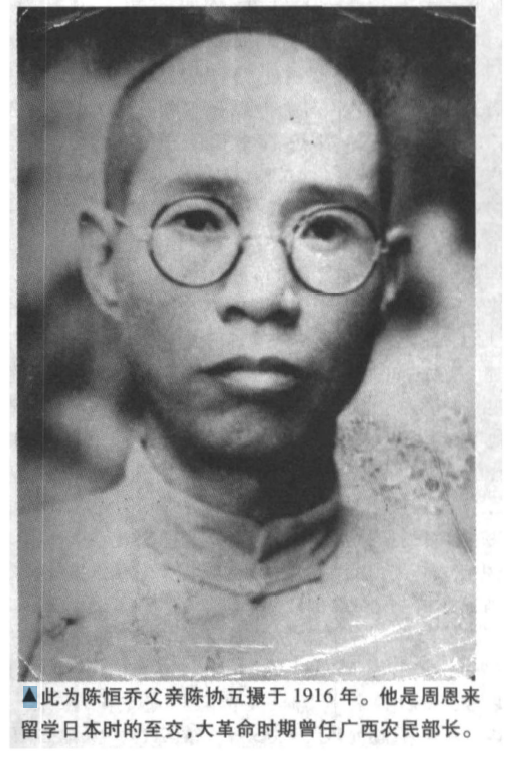

这里有必要对陈恒乔做些介绍。她是广西容县人, 1905年生。其父陈协五为清末秀才, 早年留学日本, 是同盟会老会员, 思想“左”倾,大革命年代担任过广西农民部长兼广西《农民日报》主编, 是国民党“左”派知名人士, 且与周恩来交往甚多, 三个儿子均加入共产党。陈恒乔在容县师范毕业后, 进入国共两党合办的梧州干训班, 于1926年加入共产党。她在广州工作时常去周恩来夫妇家作客, 被借周的寓所开会的女革命家向警予看中, 成为向的助手, 后来随向警予去武汉, 搞妇运工作。大革命失败后, 坚持留在武汉搞地下斗争的向警予和陈恒乔因叛徒告密而被捕。向警予被杀害的那一天, 被判10年徒刑的陈恒乔亦被陪绑赴刑场, 1928年蒋桂战争爆发后, 她被党组织营救出狱, 在山东烟台做刘珍年部工作时, 她与胡允恭结为夫妇。

在上海的胡允恭因受到王明为首的“左”倾路线的排斥打击, 被迫脱党, 但他和陈恒乔仍默默地为党工作。那一段时期, 胡允恭主动切断了与一些同志的联系, 以免牵累他人。他给几家报纸投稿, 挣点稿费, 解决生活问题。他曾想向鲁迅先生求助,信写好了, 但考虑再三, 没有寄出。陈恒乔经熟人介绍, 到上海旅沪安徽中学教书, 总算有了一份工资。但天有不测风云, 安徽中学我党一个小组遭叛徒告密, 教务主任蒋径开、学生范进和陈恒乔等三人同时被上海龙华警备司令部(司令由十九路军师长戴戟兼任)的特别行动队抓去。他们在受审中都受到拷打, 陈恒乔受伤多处,不能行走。她和蒋、范两个战友都被判3年徒刑, 关进漕河径监狱。这对困境中的胡允恭是沉重打击, 一急之下, 病倒在床, 连小稿子都写不出来,眼看就要揭不开锅了。

一天傍晚, 有人敲门, 胡允恭撑着下床开了门, 见来人并不认识, 是一位穿印度绸旗袍的青年妇女, 自称姓黄, 在虹口四川北路内山书店旁一家五洋杂货店工作, 是受鲁迅先生之托送些钱来的。接着, 黄女士打开拎包, 取出一个牛皮纸信封, 告诉胡允恭:“先生听说你家出了事, 很牵念, 托我跑一趟, 资助100元钱助你度过难关。他叮嘱你多多保重, 不必具函回复, 也不可对任何人说出来。”讲完了话, 黄女士便匆匆告辞了。

胡允恭深受感动, 同时又感到困惑, 鲁迅先生究竟是怎样知道他家出了事, 遭遇到困难的呢?想了又想, 总算想出点眉目, 极可能是自己的好友谢晋(北伐时期与胡在三十五军共过事, 50年代初担任过湖南省民革主任委员、政协副主席等职)将陈恒乔被捕判刑之事告诉了与他相熟的瞿秋白, 并向他求助, 而在沪上领导左翼文化运动的瞿秋白自身处境就很艰难, 转而又向鲁迅求助。

胡允恭用这笔钱安排了家中生活, 又去医院看病, 服了几天药。病愈后, 为营救妻子出狱奔走, 但跑来跑去, 收效甚微。

转眼间已是1933年夏, 胡允恭的同乡前辈朱蕴山来到上海, 住进浙江路口寿阳公寓, 胡允恭前往看望。提及陈恒乔坐牢之事, 朱蕴山慨然道:“你不必急, 我与戴戟很熟, 过两天我同李少川一同到司令部, 叫他赶快把陈恒乔放出来。”果不其然, 过了几天, 朱蕴山和李少川就将陈恒乔保释出狱。几十年后, 每回忆起此事, 胡允恭、陈恒乔夫妇对鲁迅先生和朱蕴山、李少川两位先生都充满了感激。

关于《多余的话》的交谈

1936年2月, 沪上春寒料峭。一直忍辱负重、为党默默工作的胡允恭受时在香港的老友陈铭枢之托, 专程返沪, 去内山书店给鲁迅先生送去陈铭枢致他的信及苏联政府和一些旅苏青年作家给他的信。这些信都表示想邀请鲁迅先生去苏联休养, 具体地点是克里米亚半岛海滨。内山完造和许广平留下了信件, 并代表鲁迅先生约定次日见面的时间和地点。

第二天, 胡允恭与鲁迅先生在距内山书店半里许的一家日本咖啡馆见面。胡允恭表示了他和妻子对鲁迅三年前相助的感谢之意。鲁迅摇摇手, 只说“不必再提了”, 即转开话题。接着, 他表示由于一些原因, 一时还不能出国, 要胡允恭代写信给陈铭枢, 向苏联政府和陈铭枢表达谢意。胡允恭则建议他不妨再考虑一下, 明天再谈。鲁迅先生说:“那也好, 明天我们随便吃个便饭。”并约胡允恭明天下午一两点钟过来。第三天, 胡允恭准时去了, 也是鲁迅先生先到, 并点好几个菜, 两人边吃边交谈。鲁迅详细地解释了他不打算去苏联的原因。接下来在闲谈中, 鲁迅先生因早知道胡允恭曾是瞿秋白的学生, 关系又不错, 遂以沉重的语气, 告诉他许多关于秋白的消息。从瞿秋白近年的生活到他死的经过, 以及他死后很多关于他的谣言。鲁迅说:“秋白丢下的好多翻译文稿要我整理,我决心在健康还许可的情况下, 尽快把他的两本书编成, 只有这样,才对得起死去的朋友。其实, 这也是我不能去苏联的原因之一。”

接下来, 鲁迅问胡允恭是否读过《多余的话》。胡说:“早就看过了,《逸经》向来喜欢造谣, 但文字似乎像瞿秋白的。豫翁, 你看会不会是秋白写的呢?”鲁迅答道:“是瞿秋白的文字, 这点用不着怀疑。他临死前还有过类似的两首诗⋯⋯”胡允恭问:“上海国民党方面对瞿秋白的谣言很多, 你是如何看法呢?”鲁迅答道:“我同秋白相处很久, 我家一张帆布床可说是专为他准备的, 我们有时候谈到通宵。他一向多愁善感, 说明还有一点小资产阶级习性,《多余的话》就是这种反映。至于那些谣言专家们幸灾乐祸, 把《多余的话》说成是秋白以此向国民党求活命的, 这是他们的惯伎, 毫不奇怪。柔石被捕时我搬到旅馆去住了, 我不是不相信柔石, 而是怕国民党特务跟踪到我家。但秋白被捕后我并未搬家, 我知道他是做过多年地下工作的老布尔什维克, 而且他又是夜间来夜间去, 根本不会出问题的, 因此我当然用不着搬家。我们坚信瞿秋白政治上是坚定的, 秋白遇害时, 仍神态自若, 将生死置之度外, 这也就是明证⋯⋯”这次谈话后不多久, 鲁迅先生不避风险, 以《海上诸夏杯霜社》名义, 为战友与知己瞿秋白编选出版了文集, 以作怀念, 传为文坛佳话。

后来, 胡允恭将与鲁迅的这次重要交谈整理出来, 向党的负责人周恩来作了书面汇报。两个月后, 党的外围刊物《奋斗》全文刊登了这篇问答录。上海还有两家进步报刊作了转载, 起到良好的作用。

那年和鲁迅先生一别竟成永诀!1936年7月, 胡允恭在上海又一次被国民党中统逮捕, 当他经陈铭枢、李少川等人保释出狱后, 不几天即听到鲁迅先生不幸逝世的噩耗, 十分悲痛, 遂以“庸之”的笔名写下了《一个回忆》一文, 发表在1936年11月6日的上海《申报》上。内容主要是他与鲁迅关于《多余的话》的交谈, 限于当时的环境, 有些内容不能说得太明朗。

解放初, 胡允恭担任过福建教育学院副院长。1951年全国大学院系合并, 由于众所周知的原因, 胡允恭只被安排在南京大学历史系任教授, 陈恒乔则在“南大”行政部门工作。“文革”浩劫中, 胡允恭因当年曾脱党, 而被揪斗, 关进牛棚, 吃尽苦头。林彪“四人帮”一伙不便也不敢将批判矛头指向与瞿秋白是亲密战友的鲁迅先生, 却借胡允恭当年与瞿秋白的师生关系大做文章, 称他有意包庇写出《多余的话》的大叛徒瞿秋白, 欺骗党中央。真是欲加之罪, 何患无辞。80年代初, 胡允恭的历史冤案终获平反昭雪。他在平静的晚年为自己当年的风云生涯而感到自豪,又为自己有幸结识过伟大的文豪鲁迅先生, 并亲聆其教诲而感到欣慰,因为并不是每个革命者都能有这样的际遇。