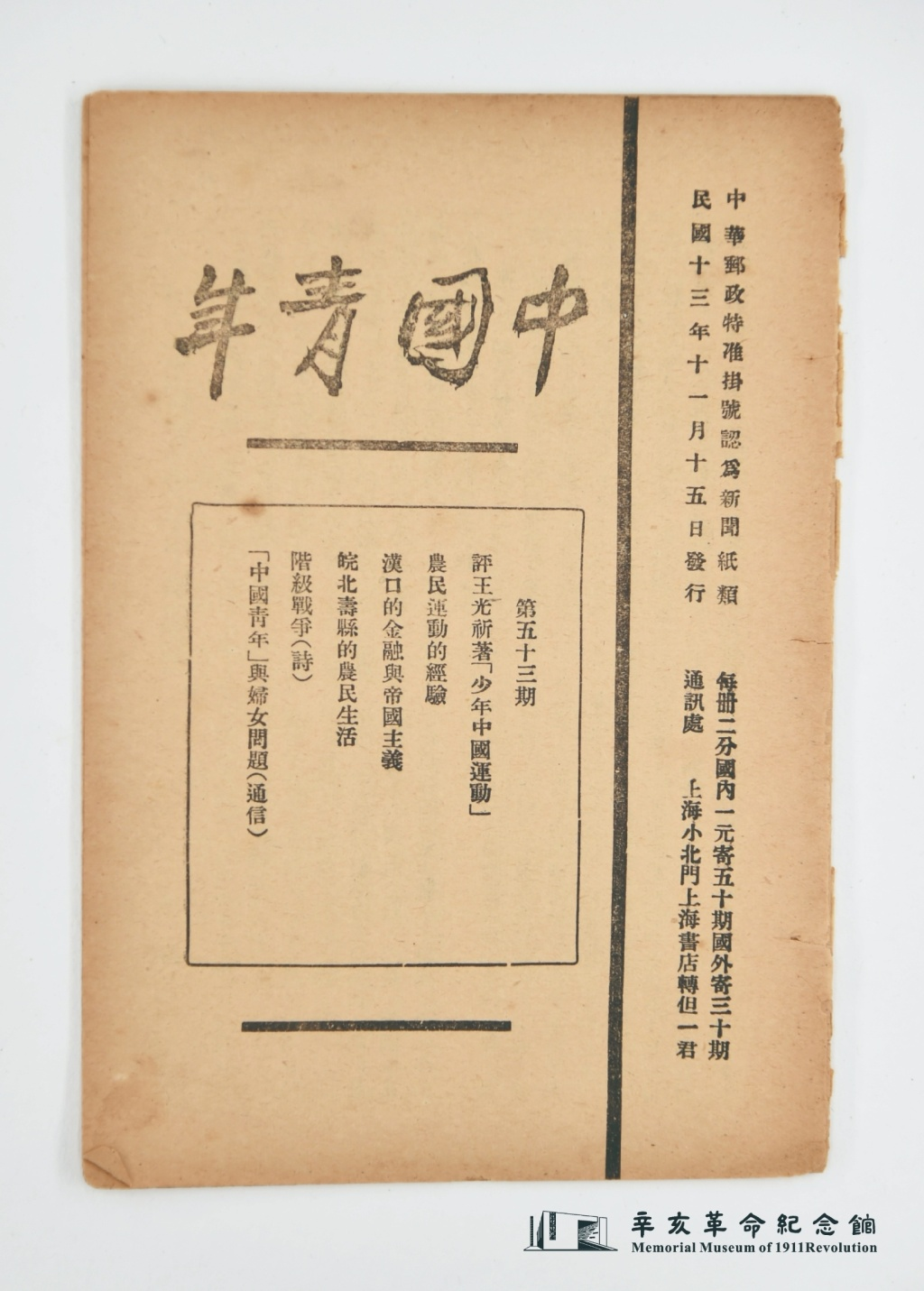

1924年11月第53期《中国青年》(来源:辛亥革命纪念馆)

作为一名寿县人,翻阅历史资料时,我偶然发现黄埔融媒号提到1924年11月第53期《中国青年》杂志的目录上赫然列着《皖北寿县的农民生活》一文。这一刻,跨越百年时空,我仿佛看到了一束光从历史深处照来,将我的家乡与那个风起云涌的大时代紧密相连。这本由恽代英、肖楚女等共产党早期领导人主编的杂志,是当时进步青年争相阅读的刊物,更是黄埔军校师生的精神食粮。

在那一期的目录中,《评王光新著〈少年中国运动〉》《农民运动的经验》《汉口的金融与帝国主义》等文章旁,《皖北寿县的农民生活》 这个标题格外引人注目。它让我不禁想象:百年前的革命青年是如何看待我们这片土地的?他们又记录了怎样的寿县农民生活图景?遗憾的是原文内容已难以查找,但结合历史背景,我们可以推断这篇文章很可能记录了上世纪20年代寿县农民的生存状况。1924年的中国,正处在社会大变革的前夜,农民问题成为进步知识分子关注的焦点。《中国青年》作为革命舆论阵地,专门报道寿县农民生活,说明当时皖北地区农民处境具有相当代表性。这与寿县的地理位置和历史背景密不可分。作为皖北重镇,寿县地处淮河流域,历史上既是鱼米之乡,又是水患频发之地。在军阀混战、地主剥削的旧社会,寿县农民承受着多重压迫。

可以想见,这篇文章很可能记录了当时农民的真实生存状态——地租高利贷的盘剥、自然灾害的侵袭、传统生产方式的落后。更值得思考的是,《中国青年》刊发此文的目的绝非单纯记录,而是带有明确的革命启蒙意识。该杂志创刊之初就号召知识青年“到民间去”,到工农运动中。对寿县农民生活的报道,正是这一理念的具体实践。它让当时的进步青年了解到中国农村的真实情况,也为后来的农民运动提供了现实依据。站在百年后的今天,重新发现这段历史,让我对家乡有了新的认识。寿县不仅有着悠久的历史文化底蕴,更在中国革命启蒙时期就已被进步思想所关注。这种历史联系让作为寿县人的我感到自豪,也让我们看到这片土地与中国革命历程的深厚渊源。

如今,寿县已发生翻天覆地的变化。脱贫攻坚让农民生活显著改善,乡村振兴战略正在全面推进。百年前《中国青年》所关注的农民问题,在今天已有了全新的答案。历史的回响从未远离。1924年《中国青年》对寿县的关注,不仅是一段珍贵的历史记忆,更是连接过去与现在的精神桥梁。它提醒我们,这片土地上的生命轨迹,始终与国家的命运紧密相连。作为今天的寿县人,我们既是这段历史的继承者,也是新时代故事的书写者。

这也促使我进一步思考:这束从百年前照来的光,究竟为我们今天的寿县带来了怎样的启示?那段被记录的历史,与我们当下的生活又有着怎样的共鸣?